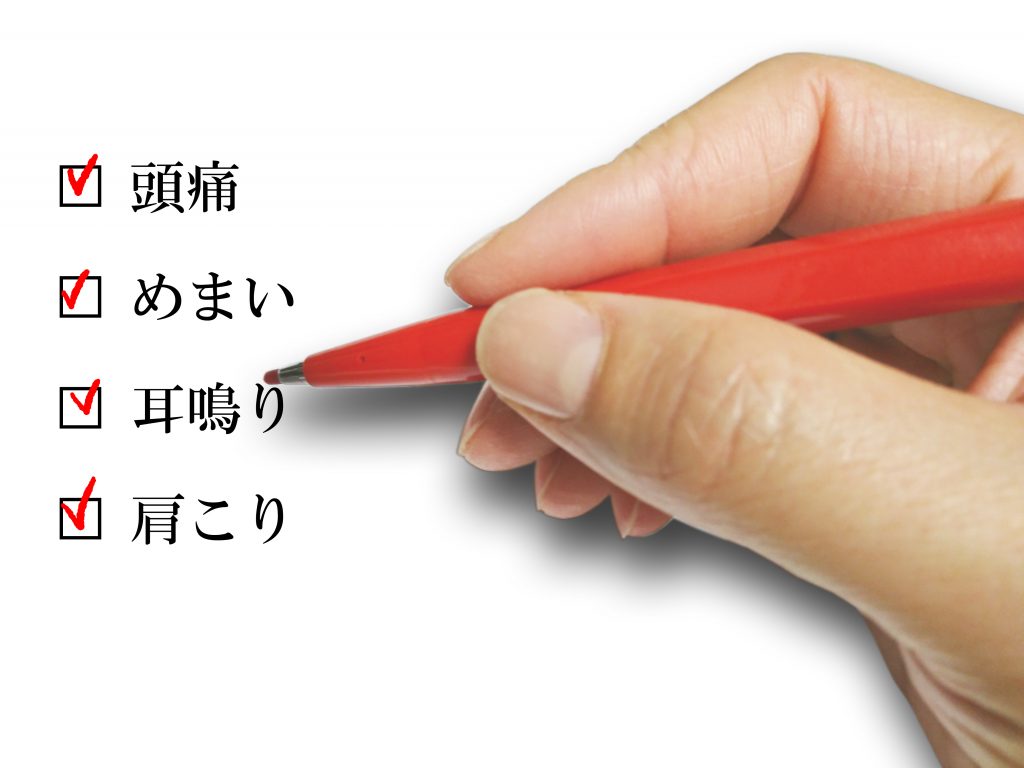

めまい

めまいの症状を訴える方で、片頭痛が原因だったり、三半規管がすることがあります。

めまいは、からだのバランスを保つ機能に障害が起こると生じます。めまいの感じ方は、「自分のからだが回っている」、「自分のまわりの地球が回っている」、「雲の上を歩くようにふわふわする」、「谷底に引きずり込まれるように感じる」など、さまざまです。

めまいを訴える人の数は、厚生省の国民生活基礎調査によると、約240万人にのぼっています。

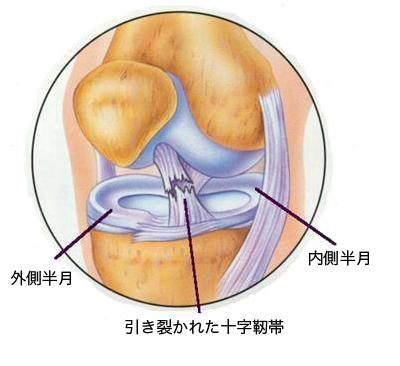

からだの平衡をつかさどる器官には三半規管、耳石器、前庭神経、脳幹、視床、大脳皮質があります。このどの場所が障害されてもめまいがおこります。

三半規管は体の動きをとらえる器官で、回転などの動きを鋭敏にキャッチします。三半規管に障害が起こると体が回転するようなめまいをおこします。(耳の病気参照)

耳石器は加速度や重力をとらえる器官です。ここが障害されると、ふわふわするようなめまいをおこします。三半規管と耳石器でキャッチした体の信号は前庭神経で脳幹へ伝えられます。前庭神経が障害されると、強い回転性のめまいがおこります。脳幹には体の位置、平衡を司る神経系が集まっています。ここが障害されると回転するめまいがおこることが多いのです。脳幹からの情報は視床、さらに大脳皮質へ伝えられます。ここの障害ではふわふわするようなめまいを感じることが多いのです。

めまいを大きく分けると、耳から生じるめまいと、脳から生じるめまい、さらに特に老人に多いめまいの3つに分けることができます。耳から生じるめまいでは難聴、耳鳴り、耳がふさがった感じがめまいと同時に悪化し、軽快します。これらの症状を「耳症状」と呼んで、注意します。ただし、過去に難聴があったり耳鳴りがあっても、めまいと同時に並行して症状があらわれなければ、関係がないものと考えるべきでしょう。

耳から生じるめまい

内耳にある三半規管の内部はリンパ液で満たされていて、体が動くとリンパ液の流れが変わります。三半規管には3つの半円形の管があり、互いに90度の角度を持っています。そこでどの方向へ体が動いているかを容易にとらえることができます。

耳石器には炭酸カルシウムの小さな結晶がたくさんあって、これが感覚器の上に乗っています。体に重力や遠心力が加わると炭酸カルシウムの結晶が動き、体の傾きや重力、加速度をキャッチすることができます。

三半規管と耳石器からの感覚情報は前庭神経によって脳幹へ伝えられます。これらの器官、すなわち三半規管、耳石器、あるいは前庭神経に障害があるめまいが耳から生じるめまいです。

耳から生じるめまいでは、めまいと同時に耳鳴り、難聴、耳閉感があらわれ、まためまいと平行して軽快します。

検査

聴力検査

難聴の有無やその程度をしらべます。

足踏み検査

目を閉じ、30秒間足踏みをします。

フレンツェルの眼鏡による眼振検査

外を見えないようにして目の動きを見ます。

視運動性眼振検査

目の前の動く物体を注視し、眼振の反応をみます。

温度眼振検査

耳に水を入れて、目の動きを見ます。

電気眼振計

目の動きを電気的に正確に解析します。

ロンベルク検査

直立して閉眼し、からだの動揺をみます。

疾患

耳が原因でめまいをおこす疾患にはつぎのようなものがあります。

1.メニエール病(Meniere’s disease)

難聴、耳鳴り、耳閉感などの耳症状とともに、発作的に強い回転性めまいを生じる。めまいは数分から数時間つづく。内耳リンパの異常による。40歳以降の壮年に発症する疾患であり、高齢初発のめまいはむしろ中枢性疾患を考える。発作を繰り返し、やがて聾となる。

2.前庭神経炎

かぜの症状から1~2週間して、とつぜん回転性のめまいで始まります。めまいのなかでも、もっとも強烈な症状です。食事をすることも、動くこともできませんが、2~3週間ほどで自然に軽快します。前庭神経炎の原因は、おもにかぜ症状のあとにおこるので、アレルギー反応が関係しているのではないかと考えられています。治療は強いめまいに対してめまいを抑えるクスリを使ったり、ステロイド剤を使うこともあります。

3.突発性難聴

聴神経に炎症がおき、とつぜん強い難聴がおこります。耳鳴りをともなうこともありますが、めまいは比較的軽いものです。

4.聴神経腫瘍

聴神経に腫瘍ができますが、良性の腫瘍なので転移することはありません。大多数は徐々に難聴がすすみますが、めまいは比較的軽いものです。20%は突発性難聴としてはじまることもあります。腫瘍が大きくなると周囲の脳組織を圧迫して顔面神経麻痺などのさまざまな症状を引き起こします。小脳が圧迫されると、ふらつき歩行があらわれます。

治療は手術で取り除きます。ただし、年齢によっては手術後遺症とのかねあいで、経過観察をする場合もあります。

5.抗生物質などの薬物からおこるめまい

以前結核の治療に良く用いられたストレプトマイシンやカナマイシンなどの抗生物質の後遺症でめまいを残すことがあります。もとの病気の治療が終わって数年あるいは20~30年たってからめまい、耳鳴りが始まることもあります。めまいを抑えるクスリを服用します。

6.前庭神経が圧迫されるためのめまい

加齢によって動脈硬化がおこると動脈が延長し、蛇行します。そのため前庭神経が圧迫を受け、「ごっ、ごっ」という耳鳴りと同時にめまいをおこします。治療には抗痙攣薬(カルバマゼピン)を投与したり、手術で血管と神経を離し、あいだにスポンジをはさむことで完治します。

7.騒音難聴からおこるめまいなど

ヘッドホンで大きな音を繰り返し聞いたり、プラモデルを組み立てる際にシンナーをかぎすぎるとめまいをおこします。

脳から生じるめまい

脳が原因でおこるめまいは、耳鳴りや難聴、耳閉感をともないません。めまいも耳から生じるめまいにくらべると軽いことが多いのです。しかしながら、脳の障害による特徴的な症状があらわれます。たとえば、物が二重に見える、顔や手足がしびれる、力が入らない、手がふるえるなどの症状です。また、耳から生じるめまいは何度も何度も同じめまいを繰り返すことが多いのですが、脳から生じるめまいは、いままでに経験したことのないようなめまいであることが多いのです。

検査

脳にめまいの原因があると疑われる場合には、耳鼻咽喉科でおこなう検査の他に、以下のような検査をおこないます。

神経学的検査

感覚、運動機能、刺激に対する反応をいろいろな方法でしらべます。その反応によって、脳に原因があるのか、末梢の神経に原因があるのかなど、さらに脳のどこが問題かなどを絞り込むことができます。

MRI

磁気を利用して、脳の状態を調べます。脳梗塞があれば容易に診断をすることができます。

MRA

MRIとおなじ機械で、脳の血管の状態を調べます。血管のどこが細くなっているかなどの詳細を明らかにすることができます。

MRIもMRAもX線を使わないので、人体に対する影響はなく、苦痛もありません。

脳波

てんかんからめまいをおこすことがあり、脳波を調べます。

疾患

脳が原因でめまいをおこす疾患にはつぎのようなものがあります。

1.脳卒中(脳梗塞、脳出血)

脳卒中によって平衡感覚の経路のどこかが障害を受けると、めまいがおこります。脳卒中によるめまいの特徴は通常2~3時間、短くても20~30分間はつづくことです。めまいの症状や程度は梗塞や出血が生じた場所によって異なります。たとえば脳幹の前庭神経核という、平衡感覚があつまる部分の障害では強い回転性のめまいがおこりますし、大脳皮質の障害では揺れるような、比較的軽度のめまいですみます。

脳卒中によるめまいの治療は、脳卒中そのものに対する治療に準じます。いずれにせよなるべく速やかに医療機関を受診してください。

2.椎骨脳底動脈循環不全

大動脈から分岐して脳とくに脳幹や小脳へ血流を送るのが椎骨動脈であり、脳底動脈です。この血管の血流が悪くなるとめまいをおこします。この場合のめまいは20~30秒でおさまることが多いのです。椎骨動脈は頸椎の中を通っています。そのため、急に後ろをふりむいたり、天井を見上げたり、床を見たりする動作によって血液循環がさまたげられてめまいをおこします。とくに生まれつき椎骨動脈が細い人、動脈硬化によって椎骨脳底動脈に狭窄がある人、老化で頸椎が変形し、動脈を圧排している人ではおこりやすいのです。検査はMRAによって椎骨脳底動脈の変化を調べます。治療は首をとくに朝の起床時に勢いよく屈曲しないように気をつけます。動脈硬化の危険因子のある人はそのコントロールをおこない、とくに喫煙者は禁煙します。

3.てんかん

てんかんによるめまいは、耳鳴りとともに揺れるようなめまいが15秒ほどつづきます。めまいは自然に治ることが多いのですが、ときには手のふるえがあらわれたり、全身けいれんにいたることもあります。てんかんが疑われるときには脳波の検査をします。治療は抗てんかん薬で発作を抑えます。日常生活では禁酒し、12時前には床に入るように心がけ、睡眠不足にならないようにします。

4.良性発作性頭位変換性めまい

頭を動かしたときだけに軽い回転性のめまいがおこり、20秒以内に自然におさまるのが特徴です。この原因は多岐にわたります。たとえば昔カナマイシンを注射したなど内耳の障害が原因であることもあれば、更年期で神経が敏感になっていることもあります。軽い脳幹梗塞やその後遺症でおこることもあります。また、過労、睡眠不足、酒の飲み過ぎなどが原因になることもあります。きちんとした検査のあとで良性発作性頭位変換性めまいと診断された場合には安心して良いでしょう。めまいの専門医ほどこの病名を使わないものだと言われています。予防法は急に振り返る、天井を見上げるなどの急な頭の動作を避けます。逆にめまいが起きる動作をくり返すことによってめまいがおこりにくくなることも知られています。

老人に多いめまい

お年寄りはめまいをおこしやすくなります。その理由には次のようなものがあげられます。

1. 平衡感覚が衰える

お年寄りでは内耳や前庭神経、前庭神経核、大脳皮質などの神経系が老化によって変性していきます。そのために平衡感覚の情報をうまく処理できず、めまいをおこしやすくなります。

2. 血圧を調節する能力が衰える

年をとると血圧を調節する能力が衰え、血圧の変動がはげしくなります。その結果、脳幹や視床、大脳皮質に酸素や栄養が十分に送れなくなり、めまいをおこしやすくなります。

3. いろいろな病気をかかえている

高血圧症、糖尿病、あるいは動脈硬化症などいろいろの病気がおこってきます。これにたいしてクスリを服用しますが、そのため病気やクスリの副作用によるめまいも頻発してきます。

お年寄りのめまいの特徴は、原因を簡単に明らかにできないことが多いことです。たとえば若い人であればめまいにともなって難聴や耳鳴りが生じれば、耳に原因があるとわかります。ところがもともと耳鳴りがあったり、以前から難聴であることが少なくありません。こういう状況の下にめまいがおこったとしても、かならずしも耳に原因があるとはいえないのです。

めまいの感じ方もかならずしも典型的ではありません。回転性のめまいがおこるような病気であっても、揺れるようなめまいとして感じることがあります。このように、診断がむずかしいのがお年寄りのめまいです。

原因

お年寄りのめまいをおこす原因にはいくつもありますが、特に多いのが、 1.起立性低血圧、2.椎骨脳底動脈循環不全、3.脳梗塞・脳出血、4.脱水の4つです。なかでも起立性低血圧によるめまいはもっとも多いと考えられるでしょう。

1.起立性低血圧によるめまい

起立性低血圧とは、座った位置から立ち上がったときに最高血圧が20mmHg以上低下するものを言います。若い人では急激に血圧が下がると顔が青ざめ、冷や汗が出て倒れてしまうことがありますが、老人では若い人のように激しい反応がおこらず、反応自体が弱くあらわれます。一方で、血圧が少し下がっただけでもめまいをおこしやすくなります。

起立性低血圧でめまいがおこるしくみ;めまいを感じるのは大脳皮質の頭頂葉の第22野の周囲です。とくに頭頂葉の第2野は前大脳動脈と中大脳動脈の境にあり、ここは心臓からもっとも遠いので、血圧が下がって脳の血液循環量が低下するとまっさきに障害されます。その結果、めまいがおこります。とくにお年寄りでは血圧を一定に保つ機能が衰えているために、急に立ち上がると血圧が下がり、めまいがおこりやすくなります。

2.起立性低血圧の原因

起立性低血圧の原因には、血液が脚にたまる、パーキンソン病、多発神経炎、薬剤の服用などがあります。

血液が脚にたまる

起立性低血圧でもっとも多い原因といえましょう。本来、座った位置から立ち上がると神経の末端からノルエピネフリンという物質が放出されて脚の血管を収縮させます。その結果、血液が脚にたまることを防いでいます。しかしこの反応が衰えてくると、立ち上がったときに血液が脚の方へ流れ、脳に流れる血液が減るために起立性低血圧がおこります。対策としては、急に立ち上がらないこと、立っていてめまいがおこりそうになったら、足踏みをします。弾性ストッキングを使用するのも良いでしょう。

パーキンソン病

パーキンソン病では血管の収縮を調節する交感神経の働きが弱くなるため、立ち上がると血液が脚の方へ流れてしまいます。その結果、脳の血液循環量が減少して、血圧の低下がおこります。この場合には血圧を上げるクスリを使います。

多発神経炎

末梢神経が障害されて手足の先からしびれが始まります。血管を支配している神経に障害が及ぶと、立ち上がったときに血管がうまく収縮しなくなります。そのため脚に血液が流れ込み、血圧が低下します。多発神経炎はアルコール依存症、糖尿病、腎臓病などが原因でおこりますので、その原因となる病気を治療することがたいせつです。

薬剤による起立性低血圧

クスリの服用による起立性低血圧も多いものです。とくに血圧を下げる降圧剤、利尿薬、狭心症の治療に使うニトログリセリン、向精神薬などです。

3.椎骨脳底動脈循環不全によるめまい

これは前に説明しましたように、動脈硬化が進行したり、頸椎の変形がおこってはじまります。

4.脳卒中によるめまい

脳梗塞や脳出血もお年寄りに多いめまいです。小さな梗塞(ラクナ梗塞)がおきても麻痺はでず、めまいでおさまってしまうことも多いのです。

5.暑さによる脱水からおきるめまい

暑さのために汗をかくと体の水分が失われ、脱水状態になります。同時に血液の粘りけが増してきます。この結果血流がとどこおり、めまいをおこします。

とくにお年寄りはのどの渇きを感じる感覚が鈍くなるので、脱水が生じやすく、周囲の人はいつも注意している必要があります。脱水を防ぐためにはこまめにお茶などを飲み、入浴や就寝前にもコップに1杯の水を飲みたいものです。夜間にトイレに行くのをいやがって水分補給をひかえることもありますめまいの種類が、脱水をおこしやすく、好ましくはありません。

【当院の施術】

中央区・築地・勝どきキュアメディカル鍼灸整骨院では、鍼灸治療や整体、ほぐし治療など体の状態を検査や問診をしながら治療をしていきます。患者様に無理がないように治療をしていきます。

症状は早く見つけたほうが早く治るケースが多いです。

まずは、中央区・築地・勝どきキュアメディカル鍼灸整骨院への受診をお願いいたします。